この記事を読むと分かること

- 腱板損傷の方のための腱板のトレーニング方法

- 腱板損傷の方で行ってはいけないトレーニング方法

- どの腱板が損傷しているか?をチェックする検査法

腱板損傷で腱板のトレーニングを行う際、どのように行ったらよいのか?

またどんな時期から行ったらよいのか?

など分からない方が多い。

腱板損傷の方が、腱板のトレーニングを行う際、細心の注意を払いながら行う必要がある。

一つ間違えれば、症状が悪化してしまうからだ。

今回は腱板損傷の方のための、腱板のトレーニングについて詳しく解説していく。

腱板損傷とは?

腱板とは『棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋』と呼ばれる共同の腱のことを指す。

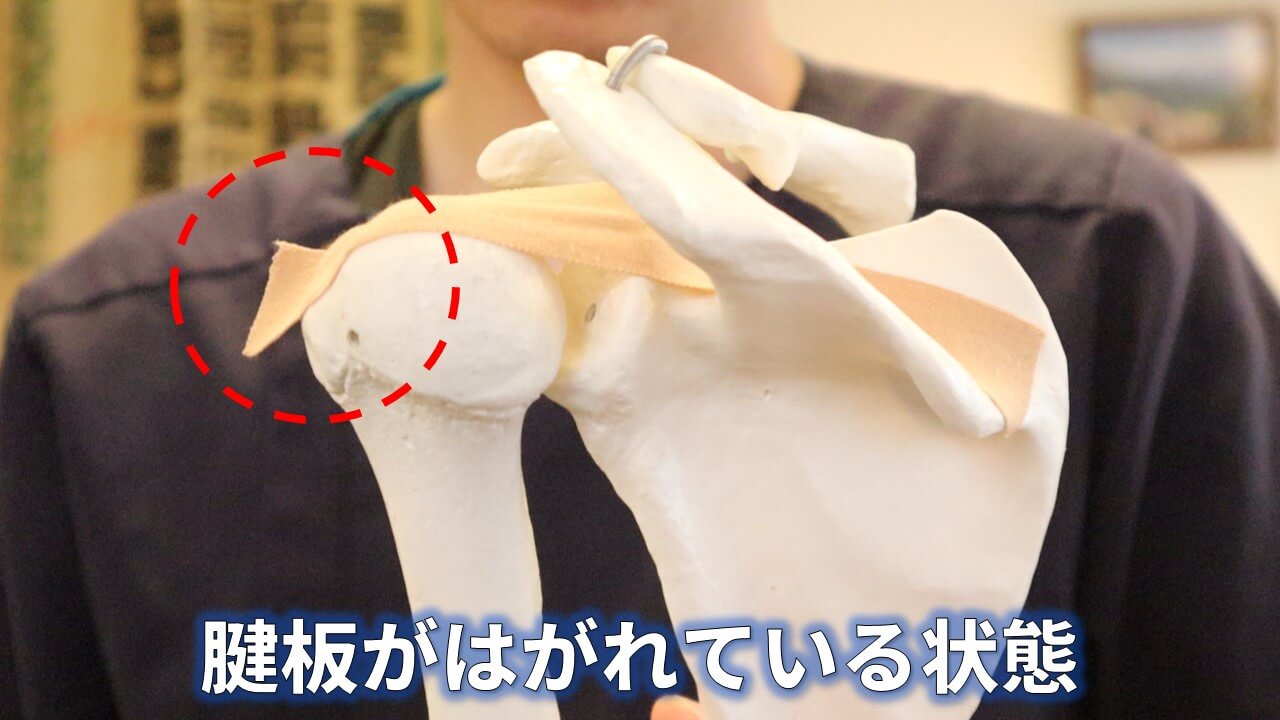

腱板損傷とはその共同の腱のどこかが壊れてしまっている状態だ。

イメージとしては腱板が上腕骨からはがれている状態だと考えよう。

腱板の最大の機能が肩甲骨と上腕骨を引き寄せる作用である。

この作用があるので、腱板の外側にある三角巾などのアウターマッスルが働いても肩が安定して動く。

しかし、腱板損傷を引き起こしてしまうと肩甲骨と上腕骨を引き寄せる作用が低下してしまう。

つまり、関節を安定させられないので三角筋等のアウターマッスルが働いてしまうと関節の軸がズレてしまう。

その状態で肩を挙げていくと骨と骨が衝突するインピンジメントが発生する。

腱板をなぜトレーニングする必要があるのか?

それは、肩甲骨と上腕骨を引き寄せる作用を復活させて、肩を安定させる必要があるからだ。

肩が安定すれば、肩はスムーズに動くようになる。

腱板損傷でやってはいけないトレーニング方法

次に腱板損傷の時にやってはいけないトレーニングについて2つ解説していく。

一つ目が痛んでいる腱板に対してのトレーニングは絶対に行ってはいけない。

腱板は先ほどお伝えしたように4つの筋肉の腱で構成されている。

つまり、4つの腱板のうちどれか1つの腱板が損傷していれば、その腱板の筋肉のトレーニングで痛みが出る。

その筋肉に対するトレーニングはしてはいけないということだ。

理由としては、先ほど解説した通り腱板損傷は腱板が上腕骨から剥がれた状態である。

この剥がれたところに、トレーニングで負荷を加えてしまえば、より腱板が剥がれ、症状が悪化してしまいまうからだ。

そのため、痛みを伴う腱板のトレーニングは決して行ってはいけないのだ。

2つ目は腕立て伏せなどの大きな筋肉を鍛えるようなトレーニングは行ってはいけない。

これも先ほどお伝えしたように、腱板損傷が起きてしまうと肩甲骨と上腕骨が引き寄せる作用が弱くなってしまう。

そのことで、肩が安定しなくなる。

肩が安定しない状態で大胸筋や三角筋などの外側にある大きな筋肉のトレーニングを行ってしまうと、関節の運動軸がずれた状態で肩が動いてしまう。

そのことにより、インピンジメントなどの症状を引き起こしてしまう。

それを繰り返してしまうと、関節の中でまた傷ができ、症状が悪化することを繰り返す。

これではいつまでも腱板損傷が改善していかない。

そのため、腱板の機能が回復するまで、大きな筋肉のトレーニングは行わないようにしよう。

損傷腱板の検査!どの部分の腱板が痛んでいるのかをチェック

どの腱板が痛んでいるか?簡単に調べる方法を4つご紹介していく。

この4つの検査で痛みがでる筋肉に対しては、腱板のトレーニングを行わないようにしよう。

ここから先は有料となります。『誠心誠意』私が制作したコンテンツ(改善動画+解説記事)の続きです。

以下のステップを踏んで「お身体のトラブル改善」のために是非ご覧下さいませ。

有料コンテンツに含まれている内容

- 損傷腱板の検査方法の続き

- 棘上筋トレーニング①~➆

- 棘下筋トレーニング①~③

- 肩甲下筋トレーニング①~③

- 小円筋トレーニング①~③

有料記事購入の手順

まずは購入ボタンをクリック

下記の有料コンテンツ購入ボタンを押してください。「会員登録」「会員登録なし」どちらでもご購入可能です。ですが、「会員登録」をした上で、ご購入していただくことを強くオススメしております。なぜなら、WEB上で記事に含まれている動画や画像を閲覧していただくが可能になるからです。

会員登録をせずご購入された場合、有料パートのテキストのみ「メール」で送信されます。そのため、記事内の画像や動画などが閲覧できない場合があります。当サイトではテキストだけでなく、数多くの画像や動画を使用しております。そのため、codocの会員登録していただきWEB上で閲覧していただく事をオススメしております。

「必要情報」入力・「コンテンツ」購入

会員登録していただいた上で、購読に必要な情報を入力してコンテンツをご購入してください。会員登録の方法やご購入方法に関しては、codocの使い方にて詳しく解説しておりますので、使い方が分からない方はぜひご覧下さい。

有料記事を見てお悩みの解消へ

身体のトラブルでお悩みの方のために、「誠心誠意」制作しました。お身体のために是非お役立てください。

注意事項

ご購入される前にプライバシーポリシー・免責事項および特商法をよくお読みいただき、同意した上でご購入願います。

もしご症状がひどい場合は、イレギュラーが発生しやすくなるため、必ず医療機関へ受診してからご購入ください。

課金システムについて

当サイトは課金システムに『codoc』を使用しております。

課金時のトラブルは当サイトでは一切対応しておりません。そのため、下記のcodocへのお問い合わせをお願いいたします。

※1:codocのFAQはこちらを

※2:codocへのお問い合わせはこちらを