春日井市の整体院虹NIJI代表の樋口です。

今回は階段を降りるときの膝の痛みについてです。

段差を降りるという動作は膝へのストレスも高く、膝に痛みが出やすいシチュエーションです。

このような動作は普段生活をしていると、実は以外に多くあります。

皆さんの生活を思い出していただくと様々な場面があると思います。

階段はもちろんの事、玄関での段差、車から降りるとき等、生活の中には降りるという動作が多くあります。

なので今回は、なぜ段差を降りるときに膝に痛みが生じるかについてご紹介します。

痛みの出方には大きく分けて二つのパターンがある

①先に降りた方の脚が地面に着いたときに地面に着いた側の膝に出る痛み

②降りるときに上の段に残った方の膝に出る痛み

実はそれぞれのパターンに対して身体が求められる動きには違いがあります。

パターン①「先に降りた方の脚が地面に着いたときに地面に着いた側の膝に出る痛み」に必要とするもの

段差を降りた時には上段から降りてきた体重を支えることのできる力強い膝関節が必要です。

そのために重要なのが主に太ももの前側の筋肉です。

この筋肉が十分に力を発揮することで身体を支える膝関節を保つことができます。

パターン②「降りるときに上の段に残った方の膝に出る痛み」に必要とするもの

段差を降りるためには身体を低く下げていく必要があります。

身体を低く下げるには足首、膝、股関節を曲げていくため、各関節の動きが必要になります。

実はその中で最も重要なのは足首の関節です。

なので、足首の柔軟性をよくすることで膝への負担を減らすことができます。

それぞれのパターンで筋肉の働きや関節の動きが重要になってくるかの確認

では、なぜそれぞれのパターンで筋肉の働きや、関節の動きが重要になってくるかを確認していきます。

パターン①「先に降りた方の脚が地面に着いたときに地面に着いた側の膝に出る痛み」の時に痛みが出る理由

先ほど述べたようにこのパターンでは下段に降りてきた体重を支えるというのがポイントになります。

膝関節を支える要素の一つに筋肉があります。

その中でも前側から支える筋肉と後ろから支える筋肉とがあります

まず、膝関節を前側から支え、主に膝をまっすぐに伸ばすための筋肉がこのようにあります。

次に、膝関節を後方から支え、主に膝を曲げるための筋肉がこのようにあります。

この二つが膝の動きを支えるのに関わってきます。

今回重要となるのは膝の前側の筋肉です。

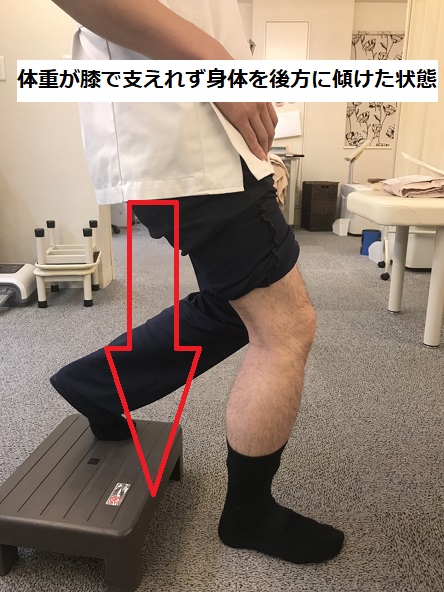

実は上段から降りてきた脚には想像以上に体重の負荷がかかっています。

なので、膝には上からかかる体重により膝を曲げようとする負荷が強くかかります。

負荷がかかったままでは膝が曲がってしまい、身体が後ろに倒れてしりもちをついてしまいます。

そうならない為に、膝には強い伸ばす力が必要になります。

この力が不十分だと上の画像のように後ろに倒れてしまうか、倒れないように強引に体重のかけ方を調整するため、膝関節への負荷が強くなり、痛みが出る原因となります。

そのため、段差から降りるときには膝の前側の筋肉の働きが重要となります。

パターン②「降りるときに上の段に残った方の膝に出る痛み」の時に痛みが出る理由

このパターンで重要となるのは身体を低く下げていく事により先に下段に着く足への衝撃を緩和することです。

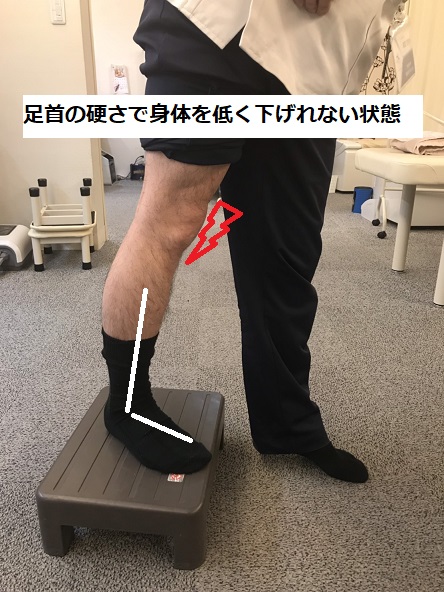

身体を低く下げていくためには足首、膝、股関節を曲げていかなければなりません。

この時、股関節はよほど大きな段差を降りなければ必要とされる動きは少ないです。

逆に大きな動きを求められるのが足首の関節です。

足首をしっかりと動かせることにより身体の位置を低く下げることができるため、膝への負担を減らすことができます。

逆に、極端な例となるが足首を全く動かせない状態で段差を降りようとすると、

膝を強引に伸ばして膝関節の前面に負担をかけたり

下段に足を届かせるために股関節・膝関節に捻じりを加える必要があります。

その結果、膝の前側、特に膝のお皿と言われる膝蓋骨の下側に痛みが出やすくなります。

そのため、足首の柔軟性が重要となってきます。

おわりに

以上の2つのパターンが段差を降りるときに膝の痛みがでる理由となります。