この記事で分かる3つの事

膝のトラブルでお悩みの方は日本中に多くいらっしゃるはずだ。

特に膝を曲げると痛みが出てしまう、『パキパキ』音が鳴ってしまうという症状は非常に多いようだ。

今回は膝を曲げた時に何故『パキパキ』鳴ってしまうのか?

その原因について、膝の機能的なメカニズムから詳しく解説しいく。

膝に痛みがあり、パキパキ音が鳴ってしまう方は是非ご参考にしてください。

※記事を読む時間が取れない方には以下の動画もオススメです。 動画の中では膝を曲げた時にパキパキ音が鳴ってしまう原因について解説しております。YouTubeでは柔YAWARAによく寄せられるお身体のトラブルについて、それを解消するためのエクササイズを定期的に紹介しておりますので、是非チャンネル登録もよろしくお願いします。

- 膝のパキパキ音が鳴る3つの原因について

- 膝のパキパキ音が鳴る解剖学的な仕組みについて

- 膝のパキパキ音の原因を実際の身体でどのように起きているかについて/li>

膝のパキパキ音は半月板・靭帯・お皿が原因となる!

膝は比較的単純な構造と認識されがちだが、運動学的な観点から見ると非常にシンプルかつ複雑な細かな動きをしている。

その為、少し関節や筋肉に異変をきたすとすぐにトラブルが生じてしまう。

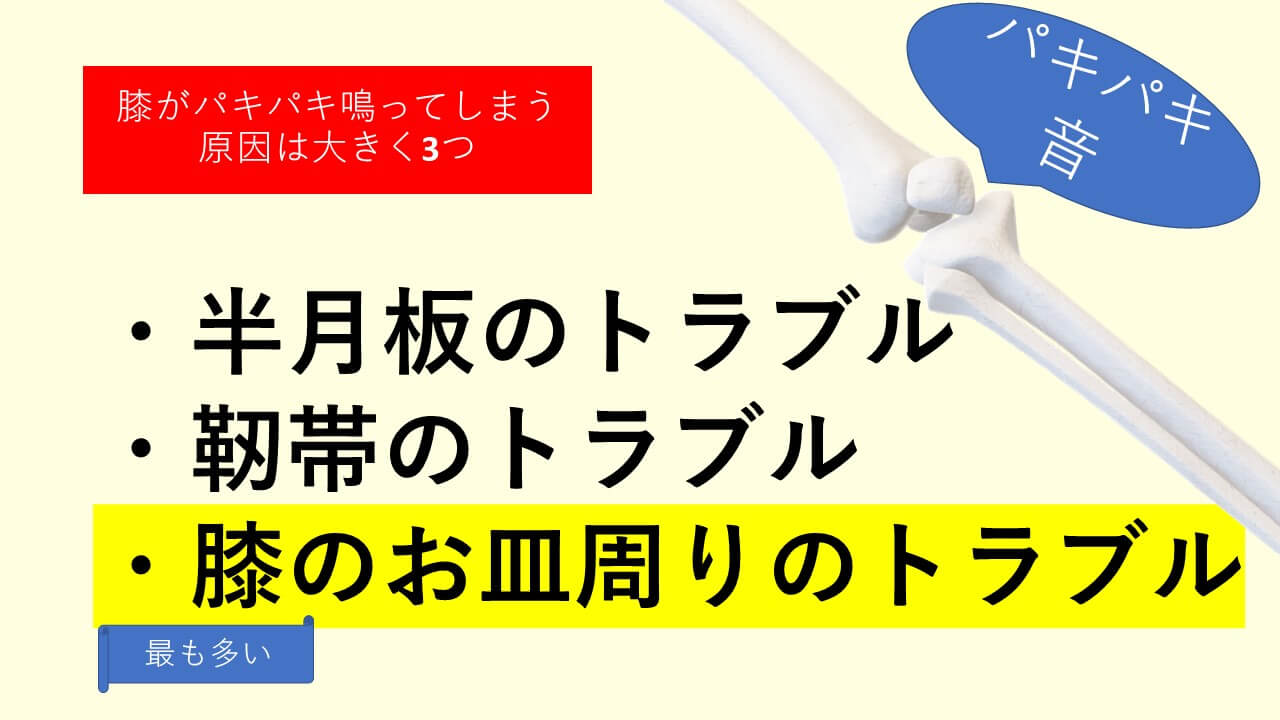

膝がパキパキ鳴ってしまう原因は大きく3つある。

『半月板のトラブル』や『靭帯のトラブル』、そして『お皿周りのトラブル』だ。

一番多いのがお皿周りのトラブルつまり膝蓋大腿関節での膝蓋骨の動きの障害によって膝がにパキパキ鳴ってしまう方が多い。

今回の記事では膝蓋骨の動きの障害が原因にで生じる膝のパキパキ音を解説していく。

膝は比較的単純な構造と認識されがちだが、運動学的な観点から見ると非常にシンプルかつ複雑な細かな動きをしている。

その為、少し関節や筋肉に異変をきたすとすぐにトラブルが生じてしまう。

膝がパキパキ鳴ってしまう原因は大きく3つある。

『半月板のトラブル』や『靭帯のトラブル』、そして『お皿周りのトラブル』だ。

一番多いのがお皿周りのトラブルつまり膝蓋大腿関節での膝蓋骨の動きの障害によって膝がにパキパキ鳴ってしまう方が多い。

今回の記事では膝蓋骨の動きの障害が原因にで生じる膝のパキパキ音を解説していく。

膝がパキパキなる原因を膝の解剖学から紐解く!

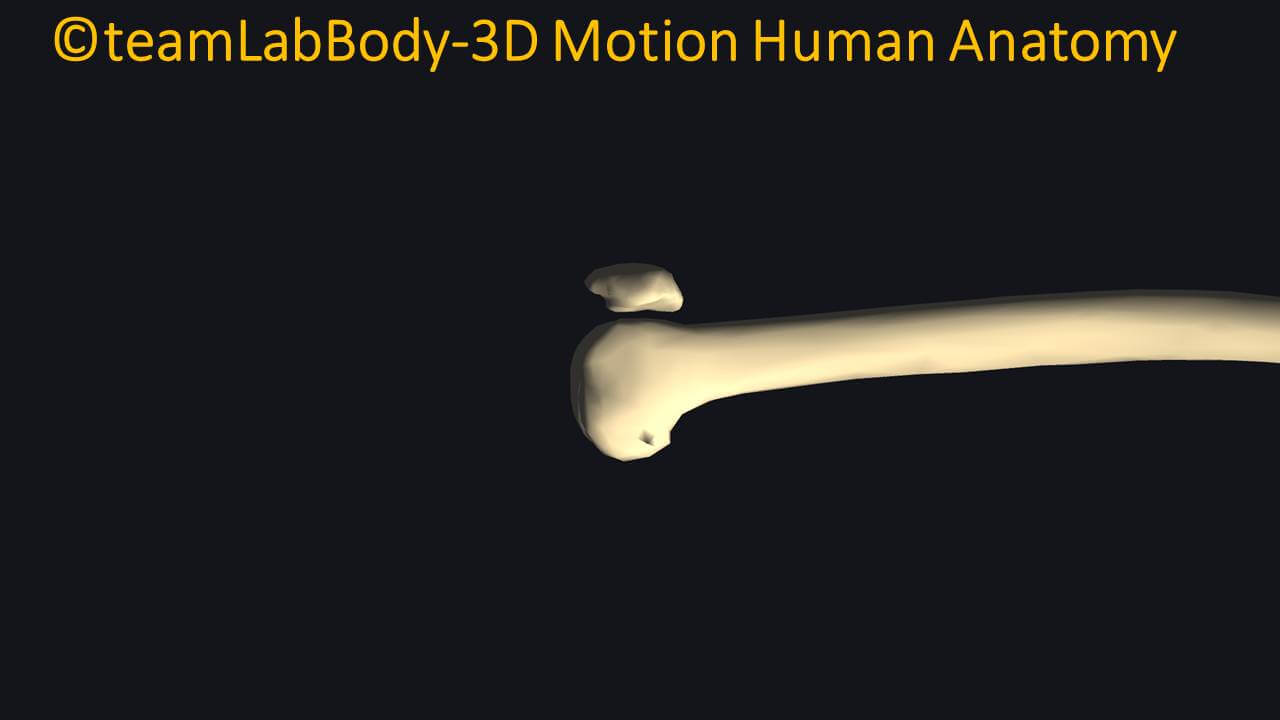

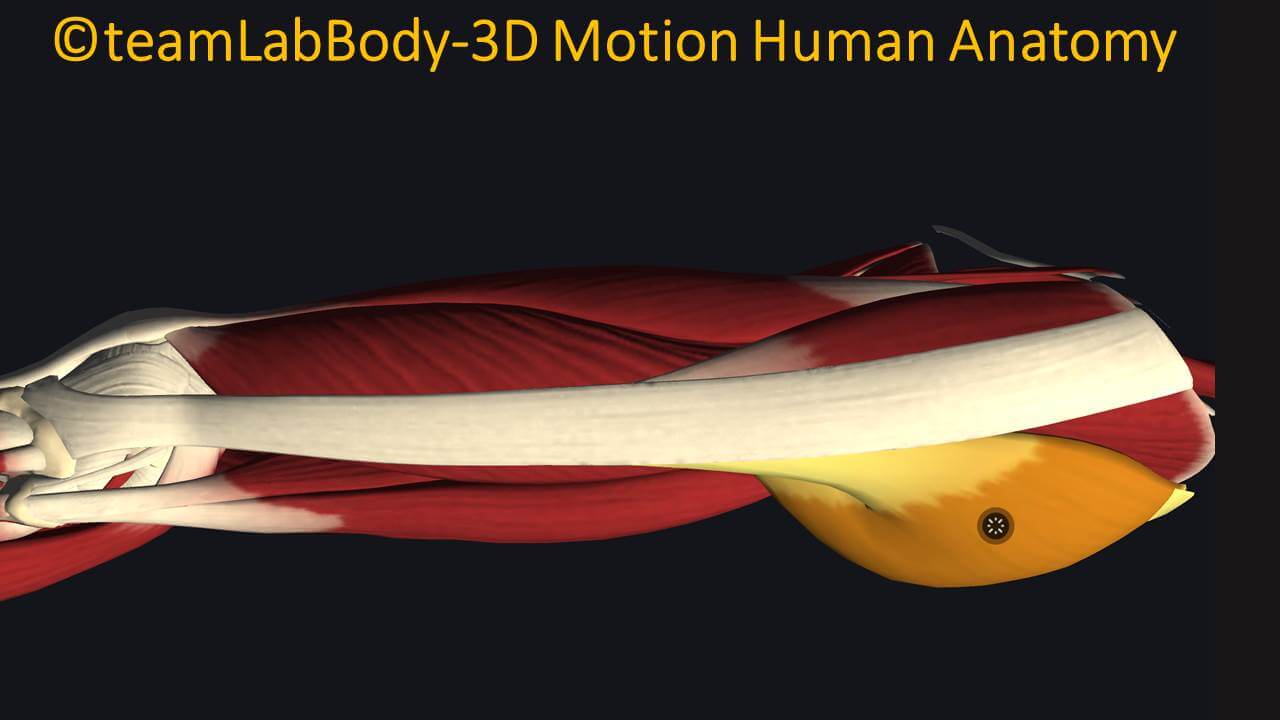

何故、膝蓋骨の動きのトラブルが生じるのか?そしてパキパキと音が鳴ってしまうのか?その原因を解剖学と運動学の観点から紐解くとその謎が明らかになる。 下の写真を見ていただきたい。 左足を外から見たお皿と大腿骨の図となる。 実はこの部分で膝蓋大腿関節と呼ばれる関節が出来ており、この場所でトラブルが起きる事によってパキパキ音が発生する。 左足の骨に筋肉をつけた写真が下の写真だ。

お皿は外側広筋と呼ばれる筋肉と連結しているのが分かる。

左足の骨に筋肉をつけた写真が下の写真だ。

お皿は外側広筋と呼ばれる筋肉と連結しているのが分かる。

この外側広筋は腸脛靭帯と呼ばれる靭帯とも連結していることが分かる。

この外側広筋は腸脛靭帯と呼ばれる靭帯とも連結していることが分かる。

そしてその腸脛靭帯には、お尻にある大殿筋も連結している。

そしてその腸脛靭帯には、お尻にある大殿筋も連結している。

また解剖学的に

また解剖学的に

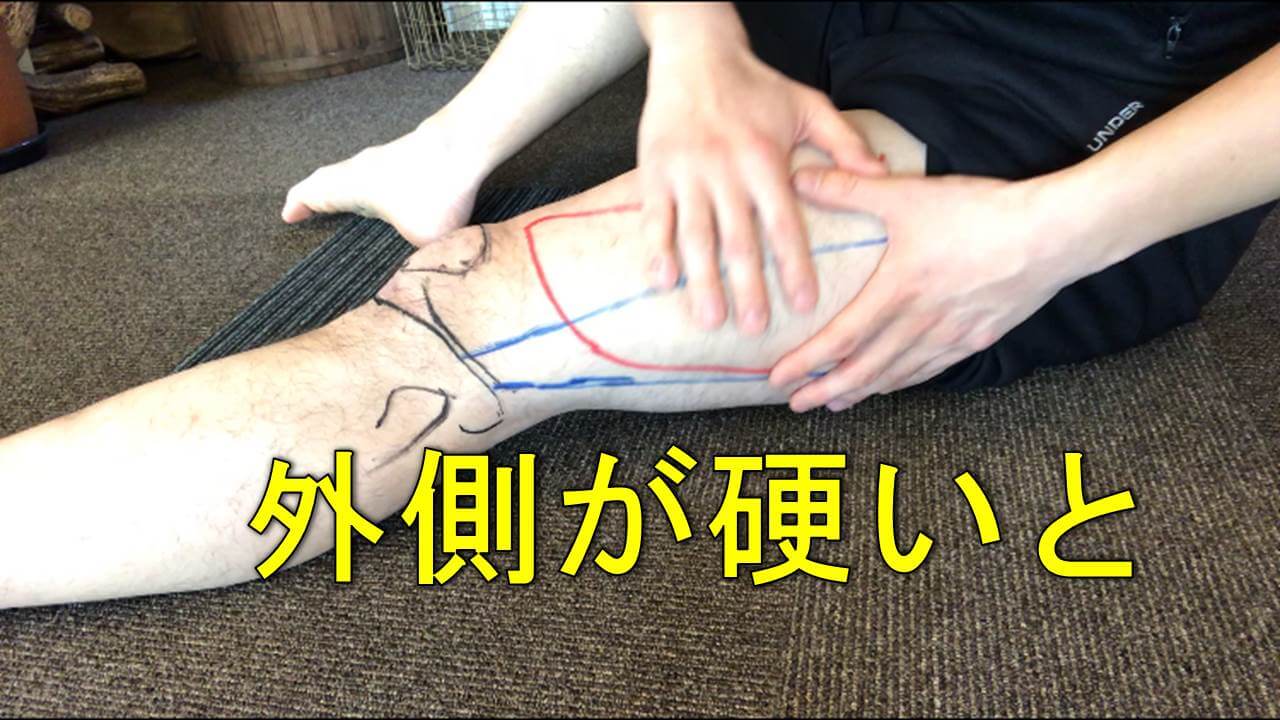

屈曲90°〜60°の間、膝蓋大腿関節では最大接触面積となる。そのときの接触面積は膝蓋骨の全関節表面積のわずか30%である。したがって関節圧(単位面積当たりの圧迫力)は、膝蓋大腿関節内でかなりのレベルまで上昇する。出典:筋骨格系のキネシオロジー 第1版 監訳者 嶋田智明 p469 l1〜6 つまり簡単に言うと、膝蓋骨と大腿骨の関節は90°曲げた位置で強い圧迫力が加わるという事になる。 加えて外側に位置する筋肉が硬くなったりトラブルが生じると、必然とお皿が外側にひっぱられやすくなり、正常な動きが出来なくなる。

そのように引っ張られることが原因で、膝蓋骨と大腿骨の関節は擦れてしまい、パキパキと音が生じるようになってしまうのだ。

※こちらの記事にて膝がパキパキ音が鳴ってしまう方向けの改善方法を詳しく解説しておりますので合わせてご覧ください。

そのように引っ張られることが原因で、膝蓋骨と大腿骨の関節は擦れてしまい、パキパキと音が生じるようになってしまうのだ。

※こちらの記事にて膝がパキパキ音が鳴ってしまう方向けの改善方法を詳しく解説しておりますので合わせてご覧ください。

-

-

膝がパキパキ鳴って痛む!時に行いたい解消エクササイズ【理学療法士徹底解説】

この記事を読むと分かること 膝のパキパキ音を解消する為に必要な膝蓋大腿関節の動きの改善理論について 膝のパキパキ音を解消する為の股関節の柔軟性改善方法について 膝のパキパキ音を解消する為の太ももの柔軟 ...

長野県外のお客様にはCLOUD GYM様のサービスがオススメ!

膝の内側の痛みの原因の1つとして、「体重増加」が関係しております。 体重を減らそう!と思っても、なかなか1人では体重を減らすことは難しいですよね? ましてや、膝も痛いのに。 そんな時にお役に立つサービスとしてオンライン型パーソナルジムであるCLOUD GYM様のサービスがオススメです。(本当は長野市の当店Seitai Zen繕に来ていただきたいのですが・・・) 何がオススメかと言いますと、 まずオンライン型パーソナルジムのため、自宅にいてもトレーナーさんとトレーニングができる点です。 1人では頑張れない!という人には非常におすすめです。 また独自の遺伝子検査を行っているそうです。 そのことにより「何を食べると太りやすいか?」を調べてくれます。 そして、筋肉繊維タイプも分析してくれるようです。 筋肉繊維が分かれば、どのようなトレーニングで効率的に筋肉をつけられるのか?がわかります。 これらの検査によって、お客様にあった「食事管理」と「トレーニング指導」をご自宅で受ける事ができるそうです。 しかも指導してくださるのが、元RIZAPを中心としたパーソナルトレーナーの方々です。 自宅にいながら、遺伝子検査や筋肉繊維タイプ分析をしてもらえ、さらにはトレーナーさんと相談しながら無理なく体重を減らしていける。 これがオンラインサービスの強みですね! 膝のために体重を減らそうと考えられている方は是非こちらのCLOUD GYM様のサービスを試してみてはいかがでしょうか?無料体験レッスンもあるそうです。 ※気になる方は下記ののリンクよりご確認していただき、「無料カウンセリング」を受けてみて下さい。

膝がパキパキ鳴ってしまう原因をまとめよう!

今回は膝を曲げた時にパキパキ音がなってしまう原因について解説した。POINT

・膝蓋骨は外側に位置している「外側広筋」「腸脛靭帯」「大殿筋」と直接的、間接的に連結している。

・膝蓋骨と大腿骨は膝を曲げて60°〜90°付近で圧迫力が最大になる。

・外側の組織が硬くなると外側に引っ張る強さが増し、膝蓋骨と大腿骨が擦れることが原因で膝がパキパキ鳴ってしまう。

この膝蓋骨パキパキ音は階段昇降に伴う膝の痛みと同様なメカニズムで生じてしまう。

痛みが生じていなくても、パキパキ音が鳴り始めたら股関節や膝関節にトラブルが発生していると考えよう。痛みが出てからでは対処が遅くな

ってしまう。その前にしっかり膝のケアを行なっていただきたい。